[시사주간=김철환 활동가] 코로나19로 모든 이들이 어렵다. 그 가운데서도 더 어려운 이들이 있다. 장애인들이다. 코로나19에 대한 기본정보를 얻는 것부터 증상 여부를 체크하는 등 질병으로부터 자신을 지키는 일은 고난의 연속이다. 그리고 격리되었을 때 겪는 어려움은 비장애인과 비교가 안 된다. 더 슬픈 것은 혼란한 때일수록 장애인들이 겪는 문제가 묻혀버린다는 것이다.

지난 2월 중순 청각장애인들이 국가인권위원회에 차별 진정을 했다. 대상은 국내 영화관들이다. 차별 진정을 한 이유는 영화 <기생충>이 재개봉했음에도 한글자막이 없어 청각장애인들이 영화를 제대로 보지 못했기 때문이었다.

지난 2월 10일 봉준호 감독의 영화 <기생충>이 제92회 아카데미 영화제에서 작품상 등 4개부분을 수상했다. 이는 100년이 넘는 한국영화에서 처음 있는 일이기에 국민 모두가 기뻐했다.

축제의 분위기를 이어가기 위하여 국내 영화관들도 일제히 <기생충>을 다시 개봉했다. CGV와 롯데시네마는 전국 30개관에서, 메가박스도 전국 26개 극장에서 재개봉했으며 국내에 거주하는 외국인 관객을 위해 영어 자막도 제공했다.

하지만 국내 장애인들이 영화를 관람할 수 있는 준비는 하지 않았다. 한글자막이나 화면해설(화면을 볼 수 없는 시각장애인을 위하여 장면을 해설하는 서비스) 등을 제공하지 않은 것이다.

차별 진정을 하던 날 일부 언론이 관심을 가졌다. 하지만 이마져도 코로나19의 보도에 묻혀버렸다. 장애인들의 원성이 높았지만 언론은 관심을 갖지 않았다. 영화관들도 장애인 관람 지원이 없이 영화 상영을 이어갔다. 아카데미상 수상을 같이 기뻐하지도, 같이 즐기지도 못하는 장애인들의 현실, 2019년 국내에서 개봉했던 피터 패럴리(Peter Farrelly) 감독의 영화 <그린 북>(Green Book)의 상황과 겹친다.

미국 남북 전쟁이 한창이었던 1863년 노예해방선언(Emancipation Proclamation)이 진행되었다. 그 이후 흑인 인권보호 조치들도 만들어졌다. 그럼에도 미국사회에서 흑인에 대한 차별은 민권법(The Civil Rights Act of)이 만들어진 1960년대 중반까지 계속되었다.

미국 남부의 경우는 특히 심했다. 남부를 중심으로 인종분리법으로 알려진 짐 크로우 법(Jim Crow Law)이 시행되면서 흑인의 선택권이 제한되었다. 공공기관과 학교는 물론 주유소, 식당, 호텔 등 대부분이 흑인의 출입을 제한했다. 흑인이 이용할 수 있는 건물도 화장실을 같이 쓰지 못하도록 한 곳도 있었다.

영화 <그린 북>은 이러한 시대를 배경으로 하고 있다. 영화의 내용은 뉴욕의 유명 흑인 피아니스트인 ‘돈 셜리’(마허샬라 알리 분)의 미국 투어 공연으로부터 시작한다. 돈 셜리가 투어를 도와줄 운전수를 구하게 되는데, 이탈리아 출신의 백인 ‘도니 발레롱가’(비고 모텐슨 분)가 그 자리에 들어온다. 하지만 피부색이 달랐고 출신과 신분이 달랐던 두 사람이 투어공연을 다니면서 갈등을 겪는다. 하지만 마주한 흑인에 대한 인종차별로 서로를 이해하고 우정을 쌓아간다는 내용의 영화다.

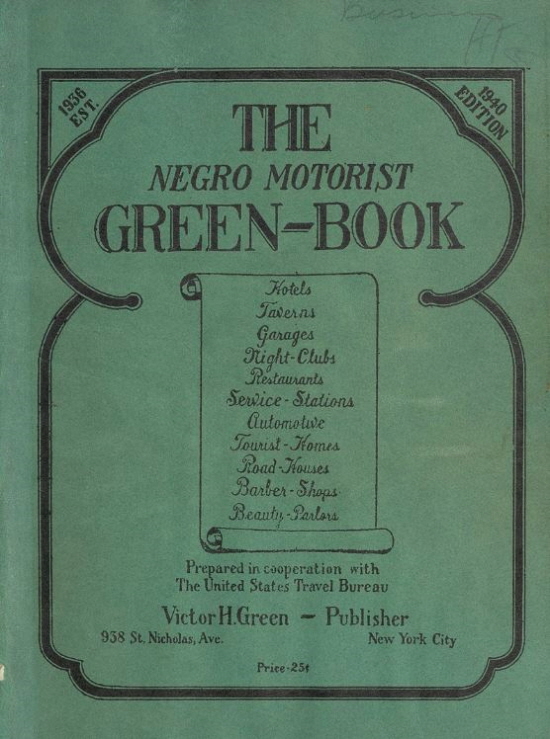

영화 제목인 <그린 북>은 1936년에서 1966년까지 발행되었던 책의 제목과 같다. 당시는 미국과 유럽에서 자동차가 보급되던 시기였다. 자동차의 보급량이 늘자 미국자동차협회(AAA)는 운전자를 위한 안내서를 만들었다. 일부 흑인의 경우도 자동차를 운전하기 시작했는데, 흑인제한 구역이 많아 흑인 운전자를 위한 별도의 안내서가 필요했다. ‘그린 북’은 흑인 운전사를 위한 안내 책자였던 것이다.

당시 흑인의 상황을 보여주듯 책자에는 흑인이 갈 수 있는 호텔이나 식당 등이나 흑인 운전 금지구역, 백인 운전사를 만났을 때의 주의 사항 등이 들어 있었다. ‘그린 북’은 제목과 초록색 표지 색깔과 달리 흑인들의 차별을 상징적으로 보여주는 책이었던 것이다.

한국에도 장애인들의 ‘그린 북’이 있다. 공공기관이나 여행지 등 장애인이 이용할 수 있는 장소나 시설을 표기한 장애인편의시설 안내서가 그것이다. 인터넷이 발달한 요즘은 검색을 통하여 정보를 찾을 수 있다. 그럼에도 동내 식당이나 편의점조차 이용하지 못하는 장애인들에게, 편의시설 정보가 있어야 이용이 가능한 상황은 1930년대 미국의 ‘그린 북’과 크게 다르지 않다.

장애인들이 차별 진정했던 영화관도 마찬가지이다. 휠체어를 이용하는 장애인들이나 시각장애인들의 불편도 이만저만이 아니다. 청각장애인의 경우도 마찬가지인데, 한글자막이 없어 한국영화를 자유롭게 볼 수 없다. 한 달에 한두 차례 있는 한글자막 상영 시간이 아니면 영화를 보기 어렵다.

봉준호 감독은 아카데미상을 수상 이후 기자들에게 "1인치 자막 장벽이 허물어졌다."라는 이야기를 하였다. 언어의 장벽이 허물어져 아카데미상을 수상할 수 있었다는 의미이다. 하지만 국내 장애인들의 접근 환경은 어떤가. 과거에 비하여 장애인의 편의시설이 나아지고, 자막이나 화면해설을 제공하는 영화도 많이 늘었다.

그럼에도 장애인들은 여전히 자유롭게 영화를 볼 수 없다. 아카데미상을 수상한 영화조차 ‘1인치의 한글자막’이 없어 영화관 앞에서 무너지는 장애인들이 있다. 우리 주변의 ‘그린 북’이 장애인들을 좌절로 내몰고 있는 것이다. SW

k646900@hanmail.net